精準醫學時代將成為中國醫療發展的重要轉折點——創新療法將帶動產業投資熱潮、促進民生并提升就業水平、帶來更好的患者獲益和醫療體系升級。

今日發布的《迎接治愈的曙光》白皮書深入分析了亞太地區精準醫學的市場接納程度。在這個變革的時代,傳統的“千人一方”標準化處方正逐漸被個體化治愈療法,即精準醫學所取代。

L.E.K.咨詢聯合由16位亞太地區專家組成的咨詢委員會開展的這項新研究顯示,未來十年,精準醫學預計將累計創造以下核心效益:為中國制藥價值鏈帶來約1.45萬億元人民幣(2,000億美元)的直接經濟投資;在中國制藥價值鏈創造多達14.2萬個高技能工作崗位,并在診斷和醫療系統中創造額外就業機會;通過對相關產業的帶動作用產生乘數效應,并創造多達8.7萬億元人民幣(1.2萬億美元)更廣泛的間接經濟效益;目標患者壽命累計延長920萬年;減少2160億元人民幣(300億美元)的醫療支出,緩解中國醫療資源和人力壓力;帶動高達100億至140億元人民幣(14億至19億美元)規模的臨床試驗活動,促進中國醫療可及性與醫護人員發展。

L.E.K.咨詢全球醫療業務聯合負責人、大中華區主管合伙人陳瑋指出,約4000種細胞與基因療法形成的臨界規模正推動精準醫學時代的到來。對中國患者和醫療機構而言,這是釋放變革潛力的歷史性機遇。具體而言,通過減少住院、用藥、專科就診和隨訪需求,延長患者高質量生存期,由此節省的醫療支出相當于1500萬人的年均醫療總費用。

《迎接治愈的曙光》研究基于公開數據,分析了細胞療法、基因療法、靶向抗體療法和藥械聯合療法這四種新型技術的逾千項臨床試驗數據。上述技術之所以被歸入“精準醫學時代”的范疇是因為其具有三大特征:通過個性化治療方案提升患者的健康獲益,顛覆傳統醫療模式,并且成為當前全球研發與產業投資的重點布局方向。

尤為關鍵的是,專家認為某些既往的“不治之癥 ”——包括亞太地區高發的癌癥和遺傳病——可能即將迎來治愈的曙光。

對外經濟貿易大學于保榮教授表示,2022年中國新發癌癥病例超480萬,死亡病例逾250萬。在罕見病領域,我國面臨嚴峻診斷挑戰,58%患者遭遇過誤診。“精準療法正在為這些重大醫療難題提供解決方案,有望成為中國應對關鍵疾病負擔的新標準。”

精準醫學時代正在深刻改變我們應對疾病的方式和患者治療模式,這也對監管者與政策制定者提出了更高要求。要想充分釋放這一時代的潛力,中國仍需在法規體系、專業認知及基礎設施建設等方面不斷完善和提升。

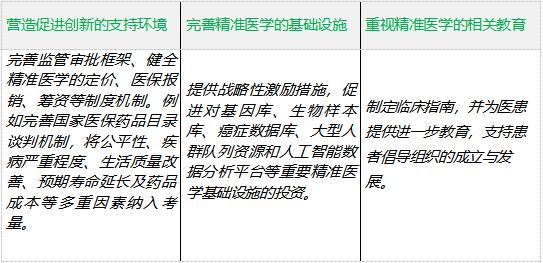

為確保精準醫學時代的潛能得到充分釋放,本白皮書概述了三項重要政策建議:

蔻德罕見病中心(CORD)創始人暨白皮書專家咨詢委員會成員黃如方強調,精準醫學新時代將為中國醫療體系轉型提供強大助力。但這同時也意味著,包括醫療專業人士、產業領袖在內的所有利益相關方必須通力合作,才能確保患者真正受益于這些創新療法。

《迎接治愈的曙光》亞太系列白皮書包含四份區域市場報告,分別評估澳大利亞、中國、日本和韓國在精準醫學應用中的障礙,提出改進建議,并測算大規模應用帶來的經濟社會價值。

本系列白皮書由16位亞太地區權威專家組成的顧問咨詢委員會提供學術支持,成員涵蓋精準醫學、衛生經濟政策及患者體驗等領域,并由強生公司贊助支持。

委員會專家及具有親身經歷的潛在患者可接受訪談,就精準醫學時代發展趨勢、療法價值及白皮書內容進行深度解讀。