2025年1月,啟德醫藥與AimedBio(韓國)達成偶聯平臺技術授權的多靶點創新ADC藥物開發合作協議,“賦能”其21個靶點的 ADC 藥物創新,交易總金額超過 130 億美元,成為史上單項合作授權金額最高的交易。

2025年6月,三生制藥將其PD-1/VEGF雙抗SSGJ707的海外權益授予輝瑞,首付款12.5億元,交易總金額超60億美元,成功刷新了單藥授權合作交易紀錄。

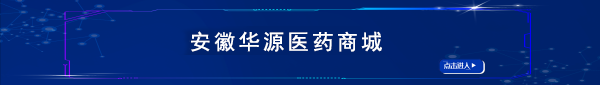

短短半年,不僅單項合作與單項管線的授權交易金額屢屢刷新,2025上半年中國創新藥License out總金額更是已接近660億美元,趕超2024全年BD交易總額(2024年BD交易總額640.8億美元,License out總金額557.5億美元)。

數據來源:公開數據整理

從新一代靶向抑制劑到ADC,再到雙抗,中國創新藥研發項目頻繁以License out形式出海,既意味著本土創新藥企的研發實力越來越受海外藥企認可,同時也意味著全球產業格局正在發生重塑。

值此時機,或許理清License out變化規律,洞悉BD合作的底層邏輯,搞清楚MNC藥企究竟想要什么更顯重要。

MNC究竟在尋找什么?

就創新藥出海話題而言,近幾年早已不是什么新鮮事,但在License out背后,其真正有意義的并非交易數量多少、交易的金額是否創記錄,而在于交易背后的邏輯是否變化,MNC等受讓方的管線需求是否變化?

ADC/雙抗:BD合作的明星賽道

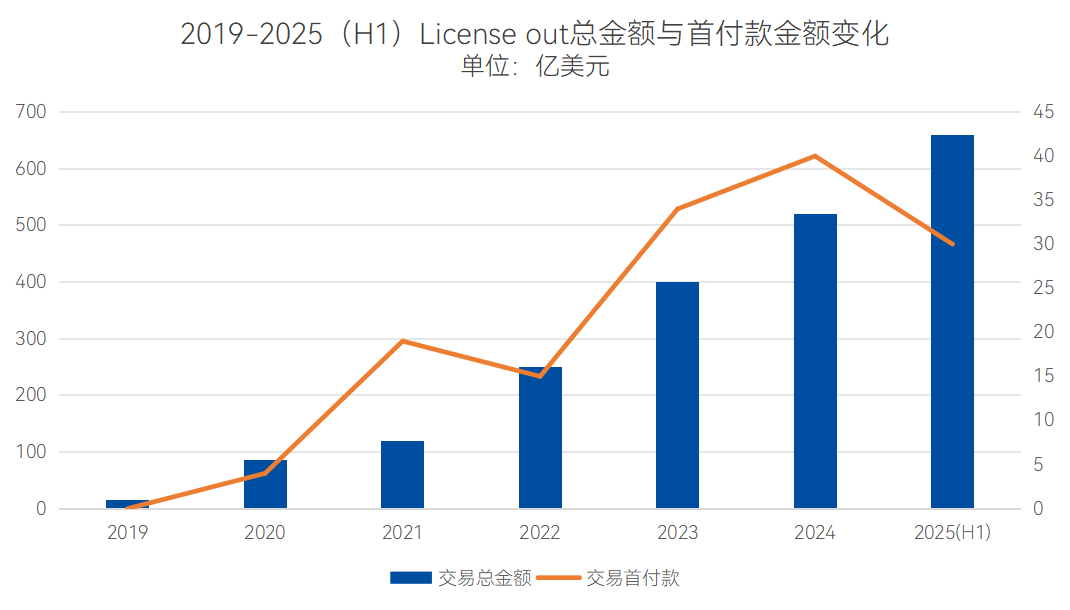

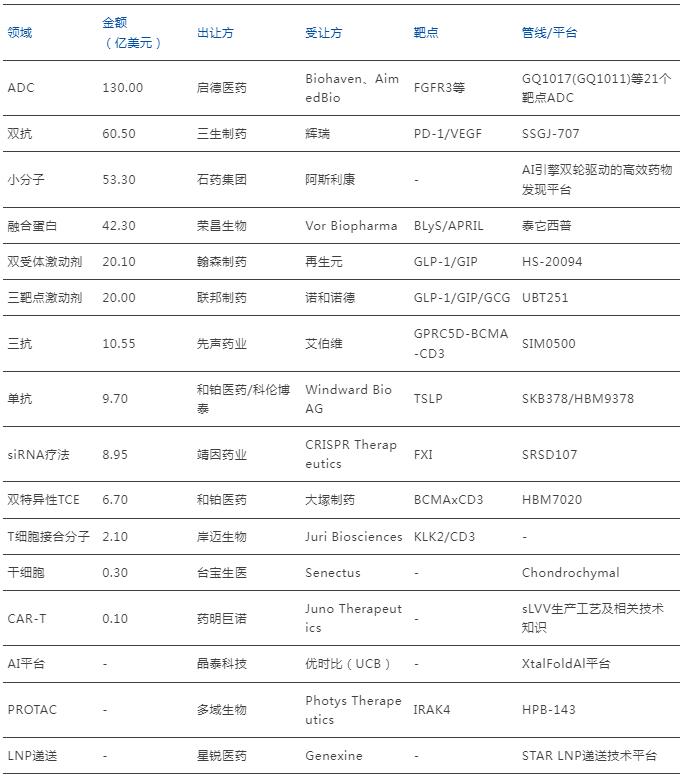

從上半年License out具體數據上來看,73項License out交易中,ADC與雙抗是毫無疑問的新藥出海熱門賽道。

交易數量上,單抗領域數量最多,上半年共有16個單抗管線完成了授權出海,其次是ADC、小分子、雙抗、三抗等技術領域,各完成11項、10項與6項出海授權交易。

數據來源:藥智數據

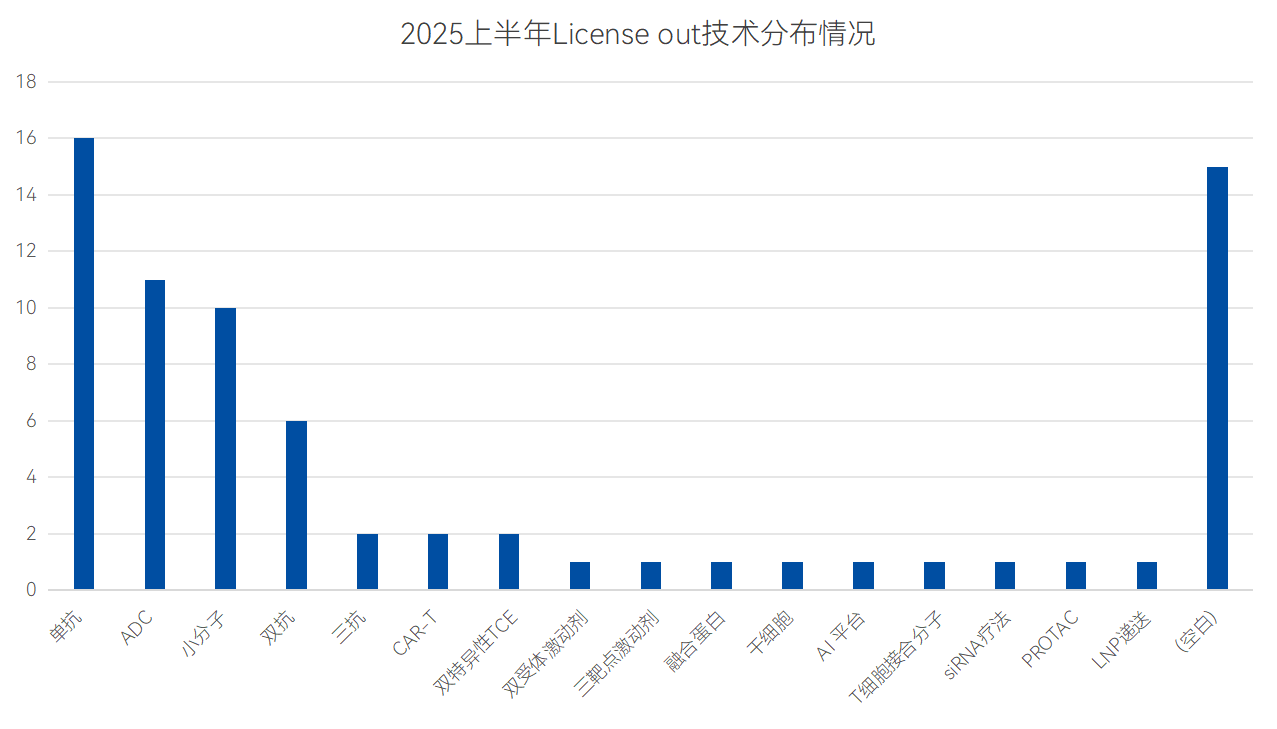

交易總金額上,單抗領域未能再次登頂,反而是ADC領域的交易總金額占比最高,共計完成200.14億美元的授權總金額,占整體出海交易金額的31%;之后,則是雙抗、小分子與融合蛋白,各自完成101.22億美元、84.07億美元與42.3億美元,占比總金額的15%、13%與7%。

數據來源:藥智數據

最高交易金額上,ADC依舊出彩,是技術領域中交易總金額最高的存在(130億美元),由啟德醫藥的21個靶點ADC授權完成;其次是雙抗(三生制藥)、小分子(石藥集團)、融合蛋白(榮昌生物),最高項目金額分別為60.5億美元、53.3億美元、42.3億美元。

2025上半年License out各技術領域最高交易金額項目

數據來源:藥智數據

很明顯,從上半年各技術領域的交易數量、交易總金額、交易最大金額來看,ADC在經歷臨床和商業價值的雙重驗證之后,已成為國內License out的集中區域。同時,隨著現階段中國在ADC領域的全球競爭力逐年增強,國產ADC在MNC藥企心中的地位也在水漲船高,預計未來合作還將進一步深化。

圖片來源:博藥

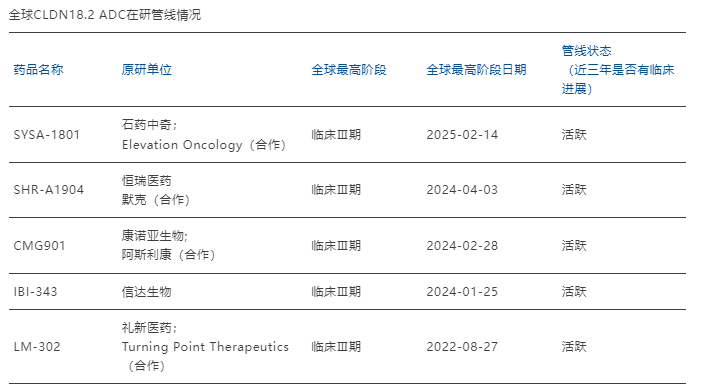

不完全統計,目前全球范圍內的ADC靶點超過40個,其中國內藥企優勢靶點約20個,占比接近50%,與過去海外藥企一家獨攬的情況相比,已大有改善。比如Claudin18.2 ADC領域中臨床后期管線基本均由國產藥企霸占,再比如CDH17、CD73、GPC3等ADC新靶點領域的頭部企業也都是國產藥企。

自免/代謝:管線比例大漲

雖然,目前來看腫瘤領域仍是全球新藥研發最集中的疾病領域,但隨著新藥研發人群的擴大,市場格局的逐年演變,如今的腫瘤卻也早已不是新藥研發的唯一選擇。

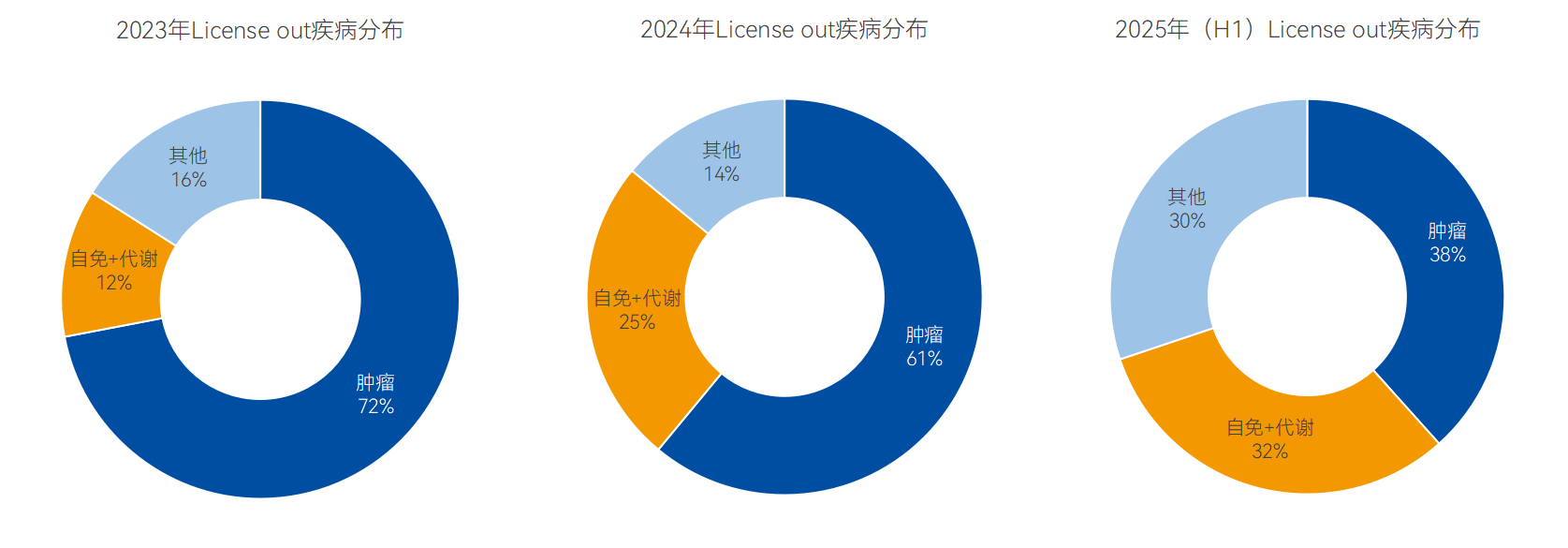

據報道,從2023年至2024年,腫瘤管線出海授權交易占比從72%下降至了61%,而代謝內分泌、自身免疫兩大疾病領域的占比快速上升,由2023年的12%提升至25%。

數據來源:公開數據整理(點擊查看大圖)

時至今年,變化趨勢依舊,2025上半年的License out管線數量腫瘤領域進一步下降,由2024年的61%縮減至38%,與之相反,自免與代謝領域的占比則繼續上升,由2024年的25%提升至目前的32%,甚至有望在2025年期間反超腫瘤,成為License out新的的主力方向。

而這樣的趨勢背后,則主要由兩方面因素所驅動:

一者,代謝與自免領域本身就具備龐大的市場容量,為商業開發提供了堅實基礎,且近年來其市場規模正處于上升階段。

二者,兩個領域相繼涌現出了具有決定性意義的"爆款"產品,比如前代藥王阿達木單抗屬于自免領域,正在爭奪未來藥王的司美格魯肽與替爾泊肽則屬于代謝領域。

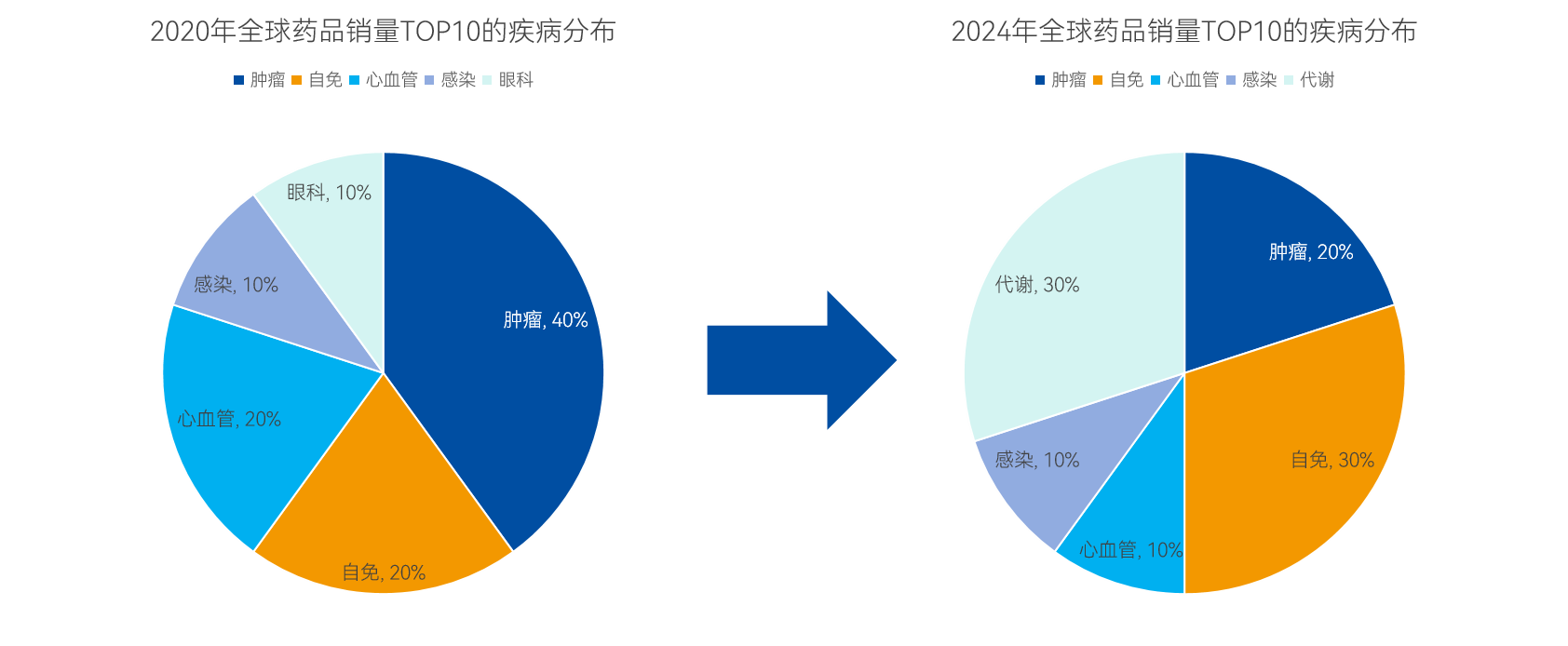

當然,不止License out領域自免與代謝領域的交易數量上漲,就算是醫藥終端市場的市場規模上,自免與代謝也有著同樣的趨勢,從2020年至2024年全球藥品銷量TOP10的疾病分布情況來看,短短幾年,腫瘤管線占比縮減了50%,相反自免與代謝產品則是榜單中唯二占比上漲的疾病領域。

數據來源:公開數據整理(點擊查看大圖)

很顯然,自免與代謝兩大領域已是目前MNC藥企的必爭之地,預計未來很長一段時間,這兩大領域也將是國內License out最主要的集中區域。

臨床階段:合作后移

有關資料顯示,2022年中國License out合作項目接近80%為臨床前項目,2024年跨國公司引進的產品中,臨床前和1期階段的產品占比高達86%,充分顯示了彼時跨國藥企對早期研發項目的重視(主要性價比更高)。

而2025年上半年,該趨勢有所變化,數據顯示,73項License out項目中,早期臨床項目(臨床前+臨床申請+臨床I期)共計23項,占比31.5%;臨床后期項目(臨床Ⅱ期至獲批上市)共計33項,占比45%;空白與技術平臺合作項目共計17項,占比23.28%。

很明顯,今年以來License out中臨床后期管線的占比明顯升高,其中主要考慮是合作雙方的雙向奔赴所致,對于MNC藥企而言,在百利天恒、迪哲醫藥、遠大醫藥等優質后期管線的優秀數據洗腦之下,加之專利懸崖的緊迫性更強,后期管線既有較強的成藥確定性,也能更快的填補現有管線缺口;對于國內Biotech企業而言,后期管線的風險收益也更高,首付款均值是前期管線的十數倍以上,且短期內擁有上市可能(里程碑金額更容易拿到手),也不至于被MNC收入囊中后,慘遭雪藏。

從這一趨勢來看,隨著MNC對確定性管線的需求愈發強烈,除了某些創新性療法之外,絕大多數BD管線,或許都會更傾向于有部分數據驗證之后的后期管線。

靶點:從單一走向多元

早期中國創新藥License out多集中在一些傳統熱門靶點,如EGFR、HER2等,這些靶點雖在腫瘤治療等領域有重要地位,但競爭也異常激烈。

而如今,隨著研發實力的提升,合作靶點呈現出多元化趨勢,不僅涵蓋了新興的熱門靶點,如Claudin 18.2、TIGIT等,還拓展到了一些前沿領域,如細胞治療、基因治療相關的靶點。

以啟德醫藥與AimedBio(韓國)的合作為例,涉及21個靶點的ADC藥物創新,這些靶點中不乏具有創新性和前瞻性的,顯示出中國藥企在靶點選擇上的視野更加開闊,能夠緊跟國際醫藥研發前沿,滿足海外藥企對于新靶點藥物的需求,從而在合作中占據更有利的位置。

誰是License out的下一爆點?

在License out發展的前幾年里,中國藥企的合作對象多為一些中小型的海外生物技術公司,這些公司雖然具有一定的研發能力和市場渠道,但在資金實力、品牌影響力和全球市場布局等方面相對較弱。

而近年來,中國創新藥License out的合作對象逐漸向大型跨國藥企集中。像輝瑞、諾華、羅氏等全球知名藥企都紛紛與中國藥企展開合作。

大型跨國藥企擁有強大的資金實力、豐富的研發經驗和廣泛的全球市場網絡,與中國藥企合作可以獲取具有創新性的藥物項目,豐富自身的產品線,增強市場競爭力。而對于中國藥企來說,與大型跨國藥企合作不僅可以獲得更豐厚的資金回報,還能借助其全球資源加速藥物的研發和上市進程,提升自身在國際醫藥市場的知名度和影響力。

而通過上述MNC藥企的需求點討論,那么下一步就應是針對MNC看人下菜,預判由MNC給中國新藥License out帶來的下一爆點。

從宏觀層面來看,MNC藥企在找產品合作時,現主要考量幾大因素:

首先,項目能否與自身戰略和優勢商業資源協同一定是第一要素,比如禮來2023年以20億美元收購Versanis Bio,并因此獲得Bimagrumab,其目的正是為了彌補自家GLP-1產品“肌肉流失”的副作用,同樣是該靶點,禮來在擁有Bimagrumab的前提下,仍選擇與來凱醫藥合作,也是為了進一步提高其在ActRII賽道的確定性。

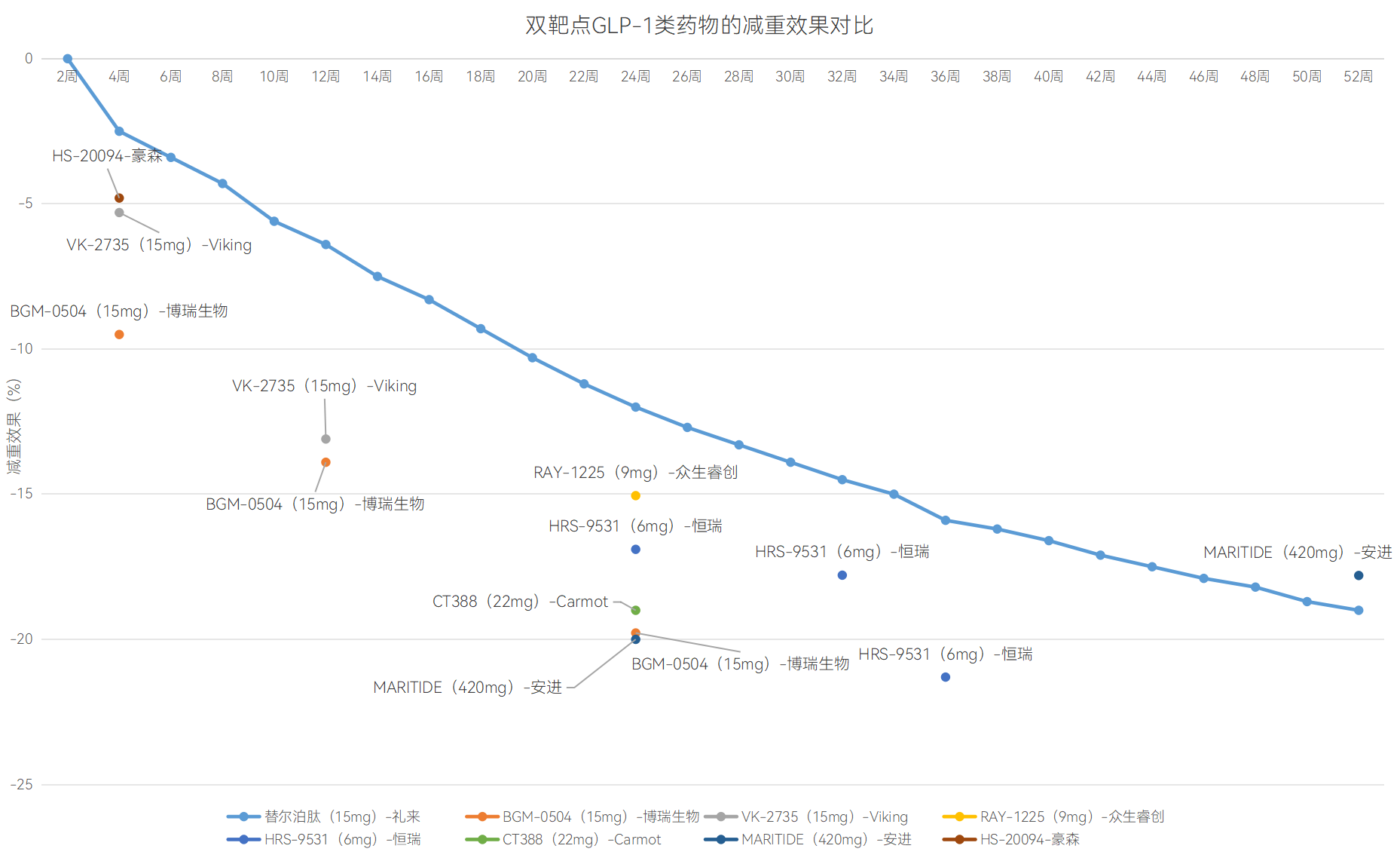

其次,與同類產品比是否有差異化優勢,定位是否清晰,如果不是FIC,也需在同類產品中位列前三,目前來看,最直接的數據無外乎有效性與安全性數據,以GLP-1雙靶點抑制劑為例,2023年12月,羅氏以27億美元的預付款收購了Carmot,以此將CT-388收入囊中;2025年6月,再生元以0.85億美元首付款拿下翰森制藥HS-20094中國以外的全球權益。兩者的共同之處就在于,管線有效性方面已均超越替爾泊肽。

數據來源:ADA大會,公開數據整理(點擊查看大圖)

最后,即成本可控,這本質反映的是合作方生產技術、規模效率和供應鏈整合上的綜合優勢。

就現有信息來看,MNC在未來一段時間較感興趣的領域,包括ADC、雙抗、自免、代謝等。

就技術分類而言,目前新型ADC、雙抗、多靶點抑制劑或許會是未來MNC的主要需求點,以ADC為例,目前HER2、TACSTD2、c-MET等傳統靶點中目前已有不少管線率先上市,一定程度上搶占了市場先機,對于絕大多數后繼者管線而言,如果沒有突破性成就(顛覆性的有效性數據與安全性數據),理論上很難后來居上。

因此,MNC后續在針對ADC的BD合作中,或許會更偏向一些差異化的、優秀的新靶點或新靶點組合ADC更感興趣,比如Claudin18.2 ADC、VTCN1 ADC、CDH17 ADC等等。

就疾病分類而言,雖然短時間內腫瘤無論是臨床需求、支付能力、研發熱情都不會有大幅下降,但以近幾年自免與代謝領域的市場增速來看,領域內更具突破性意義的創新療法以及部分小眾的自免疾病與代謝疾病會是MNC的重點關注方向。

總結:雙向奔赴,重塑格局

總而言之,2025年上半年中國創新藥License out的爆發性增長與結構演變,較為清晰地勾勒出一幅全球醫藥產業格局重塑的圖景。

目前來看,中國創新藥企的出海已進階為與全球MNC巨頭深度協同、優勢互補的價值共創階段。通過上半年License out的規律分析,國產Biotech藥企對MNC的訴求也日益清晰:

一者在技術領域,經歷驗證的ADC與潛力巨大的雙/多抗仍是“明星賽道”,但競爭焦點正快速轉向差異化靶點組合(如Claudin 18.2、CDH17等)與平臺技術深度(如啟德醫藥的多靶點授權)。

二者在疾病領域,自免與代謝憑借龐大的市場空間和顛覆性療法的涌現,正強勢挑戰腫瘤的傳統主導地位,成為未來License out的核心增長引擎。

三者在臨床階段,對確定性和商業化速度的追求,推動合作顯著向臨床后期管線傾斜,反映了MNC應對專利懸崖與市場需求的緊迫性。

展望未來,預計中國License out“下一爆點”的誕生將更依賴于對MNC核心戰略的精準匹配,即項目需與MNC的戰略協同性、差異化優勢(尤其是臨床數據優勢)及成本控制能力高度契合。

目前,中國創新藥的“出海敘事”正翻開新篇章。量的突破背后,是質的飛躍與全球價值鏈地位的實質性提升。